Important Notice

For more information about the EAAP Researchers' database, please browse here.

This page has been

visited

times

times

since 13 Sept. 2012

Date last up-dating:

13/09/2012

El Cairo Round Table

Globalisation en production animale: Qui en bénéficie?

Coordonné par Jean Claude Flamant, présenté par Jean Claude Flamant et Patrick Cunningham

Introduction: Jean Claude Flamant

Cette table ronde est organisée par la Fédération Européenne de Zootechnie en partenariat avec l' Association Egyptienne de Production Animale et la Mission des Agrobiosciences crée récemment et que je dirige à Toulouse. Son but est de concevoir et d'animer les débats sur le conséquences controversées de la transformation de l'agriculture, l'évolution de l'alimentation et des relations entre les sciences de la vie et de la Société.

Cette troisième table ronde est consacrée à une discussion sur les conséquences pour le secteur des productions animales, indépendante des disciplines ou de l'espèce animale, mais complémentaire aux préoccupations et aux activités des Commissions d'étude ou des groupes de travail. Le sujet de ces tables rondes est choisi chaque année en partenariat avec le pays organisateur. Il prend en compte les évènements récents: par exemple l'an dernier à Budapest, nous avons choisi de discuter de la signification à donner aux différentes crises qui ont affecté le secteur animal telles que l'ESB et la fièvre aphteuse. Ces crises sont-elles des accidents faciles à résoudre, ou sont-elles des mises en garde pour changer les systèmes?

Globalisation du secteur des productions animales: Qui en bénéficie?

Le sujet a été choisi en relation avec le thème de plusieurs conférences mondiales organisées lors des derniers mois et présentement à Johannesbourg. Évidemment, l'actualité mondiale des douze derniers mois est profondément marquée par les conséquences de la politique agricole, alimentaire et environnementale. Je rappellerai la conférence de la FAO en Novembre 2001, puis la conférence de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Doha durant laquelle l'agriculture et les produits agricoles ont été un important sujet, et en même temps que notre réunion, se tient à Johannesbourg le Sommet Mondial du Développement durable qui traite des ressources en eau, du changement climatique, des conséquences sur l'environnement, de l'accès aux soins et de la pauvreté. Il me semble que l'on doit rappeler que ces évènements sont également accompagnés des mouvements de protestation contre la globalisation qui les perturbent, par exemple à Seattle, à Gènes durant le sommet du G8. Cela signifie qu'une partie de la population rejette ces conférences et manifestent son opposition à la globalisation. L'idée de base de la présente table ronde est qu'il est extrêmement important de discuter des arguments en faveur ou contre la globalisation. Pour une meilleure compréhension, nous devons écouter les personnes concernées par le processus de négociation ou engagées dans des études sur les aspects variés de la globalisation. Nous en avons invité plusieurs et je suis heureux de constater qu'ils ont accepté immédiatement de discuter et d'échanger avec nous, même s'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux.

Patrick Cunningham

Ces tables rondes sont devenues très importantes pour la FEZ et leur importance est attestée par le fait que Jean Claude porte une cravate contrairement à son habitude. Lorsqu'il m'a demandé de co- présider cette réunion, c'était pour partager une responsabilité et un travail qu'il avait largement assumés: il avait déjà conçu le projet et sa réputation à la FEZ de sortir la réflexion des sentiers battus a été à l'origine de l'idée de la table ronde. Et maintenant, quelques mots brefs pour camper le décor. Le thème général est la globalisation pour les raisons évoquées par Jean Claude est tout à fait approprié, non pas seulement pour les habitants de l'autre bout de la planète, mais pour chaque éleveur et pour chaque consommateur de chaque pays, parce qu'il nous concerne tous déjà. Je dirais à nos 4 intervenants que nous espérons qu'ils introduisent le thème général de la globalisation pour initier une réflexion sur où va l'agriculture, en particulier la production animale en se focalisant sur l'Europe. Bien que nous soyons une Association Européenne, nous nous réunissons en Égypte et nous avons beaucoup de membres associés en dehors de la zone géographique Européenne. Ainsi, nous sommes collectivement très intéressés à étendre la discussion au delà de l'Europe pour le futur des pays d'Afrique du Nord, du Moyen Orient et évidemment pour celui des pays de l'Europe de l'Est qui rejoignent le système global. Je demande à chacun de 4 intervenants de donner en introduction leur position sur les conséquences de la globalisation telles qu'elles se présentent à nous tous aujourd'hui.

Le groupe d'animateurs: Les experts

Professeur Paolo De Castro: Ancien ministre de l'agriculture du gouvernement d'Allemand, il est aussi membre du Conseil scientifique du CIHEAM. Il est Professeur à l'Université de Bologne et actuel Président de Nommisma, un important Institut de Recherches Économiques en Italie.

Professeur Marcel Mazoyer est à l'Institut National Agronomique de Paris, le successeur du Professeur René Dumont à la chaire d'Agriculture et de Développement rural comparés. Il est assisté du Professeur Laurence Roudart, Assistant dans le même Institut. Elle est spécialisée dans l'analyse des conséquences de la globalisation sur les agricultures locales. Tous les deux ont publié un ouvrage sur l' "Histoire des agricultures du monde " qu'ils aimeraient voir traduire en langue Anglaise.

Nous avons aussi le privilège de connaître la situation spécifique de l'Egypte grâce à la participation du Professeur Saad Nassar, professeur d' économie à l'Université du Caire et gouverneur du Gouvernorat du Fayoum. Il a été membre de la délégation de l'Egypte aux négociations de l'OMC.

1 - Caractéristiques et arguments de la globalisation en Agriculture

Paolo De Castro

Je remercie beaucoup la FEZ et en particulier nos amis d'Egypte qui m'ont invité pour débattre en profondeur. Durant les 10 dernières années, le commerce mondial a augmenté 4 fois plus vite que le revenu brut mondial.

Figure 1.

Je commencerai par définir la globalisation. Tout le monde parle de globalisation, de compétition, de commerce international…mais on se perd dans les chiffres et les graphiques. La figure 1 montre l'importance de l'accroissement des exportations mondiales: au cours des 10 dernières années, le commerce international a augmenté à un rythme 4 fois plus élevé que la croissance mondiale. Et les prévisions des membres du GATT-OMC concernent aussi un accroissement continu de 72.8 % en 1963; 76 % en 1983 et 94 % en 2001 (estimation). Et si la Chine rejoint l'OMC, les chiffres augmenteront encore. Ceci suggère une première question: pouvons-nous mettre des règles sur la globalisation; nous pouvons espérer une bonne globalisation mais nous ne pouvons pas arrêter la globalisation, car les tendances mondiales à l'exportation vont grimper de toute façon. C'est comme si l' on disait à un camarade en face de la rivière: tu ne peux pas lutter contre, arrête-toi, tu peux aller doucement mais tu ne peux pas t'arrêter. Ceci souligne l'importance des nouvelles règles internationales sur la globalisation. Tout le monde se souvient de Seattle, de son échec et la plupart d'entre nous sont directement concernés par la dernière réunion de Doha. Ainsi, le développement du commerce mondial légitime les instruments de la réglementation. Les nouvelles avancées de Doha sont liées à la participation active des pays en développement, à leur capacité à évaluer l'accès au marché, aux aides nationales et internationales et aux soutiens à l'exportation, spécifiquement aux différentes mesures non commerciales. Ainsi, l' importance des règlements dans la globalisation augmente constamment.

Figure 2.

Comment peut on participer à la globalisation; comment évolue l'exportation internationale par région ?

La figure 2 montre que l'Europe de l'Ouest présente les mêmes tendances lors des deux décades. L' Asie est le nouveau partenaire mondial. Elle a accru sa participation de 12,4 à 26,7 %. L'Amérique du Nord a subi une légère diminution et le groupe des autres pays a connu une régression, montrant une diminution plus sévère pour le Nord de l'Afrique. Les tendances de l'exportation offrent plus d'opportunités aux pays développés qu'aux pays en développement. La figure 3 montre ce que tout le monde sait sur la globalisation. En fait, le fossé se creuse entre les pays développés et les pays en développement.

De 1963 à 1999, le commerce international a avantagé les pays développés (Figure 4) C'est le principal problème de la globalisation. J' espère que mes collègues vont en parler dans leur présentation, mais je dois d'abord souligner que quelque chose est en train de changer, cela ne sera désormais plus pareil.

Figure 3. Une nouvelle ère dans les échanges agroalimentaires des pays développés.

Figure 4.

En fait, à partir de 1983, un changement apparaît dans les échanges internationaux: les importations des pays en développement augmentent plus vite que les exportations. Ceci suggère un nouveau rôle pour les pays en développement. C'est la raison pour laquelle l' Asie se développe beaucoup et en particulier l'Inde développe de plus en plus ce scénario international. D'autres pays rejoignent le même scénario, la Chine et l'Amérique latine. Ceci est particulièrement vrai pour la viande de porc, la viande de veau et de bœuf. Nous devons réfléchir à ces nouvelles données. D'autre facteurs expliquent le fossé entre les pays développés et les pays en développement mais quelque chose est en train de changer. L'Union Européenne est désormais plus importante que les Etats Unis, le Japon, le Canada et la Nouvelle Zélande réunis. De la même façon, il y a une augmentation importante de l'importation en provenance des pays en développement. En conclusion de cette première intervention, la globalisation se développe sans que l'on puisse l'arrêter. Nous devons la contrôler et considérer les règles. Nous devons intervenir dans les réunions internationales comme Doha ou lors de la prochaine Session à Genève. De même, si le fossé entre les pays en développement et les pays développés est en changement, il est important de considérer les pays encore sous développés.

M. Mazoyer

Pardonnez moi de parler en Français; toutefois, je peux parler le morvandiau, mais pas le corse, l'Egyptien et seulement très mal l' Anglais. Je me réjouis de discuter avec vous grâce à l'invitation de Jean Claude et de la FEZ. Je remercie mes collègues Egyptiens et leur Institution pour leur chaleureux accueil. Je présenterai avec Laurence Roudart une vue globale de l'évolution générale des agricultures dans le monde. Nous avons travaillé là dessus durant les 10 dernières années. J'ai déjà présenté cela au deuxième forum Mondial de l'Alimentation à la FAO en juin dernier à Rome. La conférence correspondante "Protégeons les petites exploitations et les paysans pauvres dans le contexte de la globalisation" est disponible sur le site informatique suivant:

www.fao.org/worldfoodsubmmit/english/documents.html

Le document est aussi disponible en Arabe, en Espagnol et en Français. En quelques mots, pendant des décennies, nombreux sont ceux qui considéraient que la révolution agricole contemporaine et la révolution verte pouvaient résoudre les problèmes de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde entier. Au moins de nombreuses personnes se sont comportées comme si cela était vrai. En fait, il y avait 2,5 milliards d' êtres humains sur terre il y a 50 ans et maintenant nous sommes 6 milliards. Egalement, 3 milliards de personnes sont mieux nourries que les 2,5 milliards d' 'il y a 50 ans. Mais, le nombre de personnes mal nourries est plus élevé qu'il y a 50 ans, la majorité d'entre eux étaient des paysans. Il est ainsi clair que le problème de l'approvisionnement alimentaire du monde reste à résoudre. Pourquoi une telle situation et que pouvons nos faire? Ce sont les questions critiques qui concernent l'agriculture et l'alimentation au 21 ème siècle.

Patrick Cunningham

Le Professeur Mazoyer a dressé la mise en scène générale et je crois que la présentation détaillée va venir. Ainsi, nous allons entendre le Professeur Saad Nassar pour qu'il présente brièvement les grandes lignes de l'Agriculture en Egypte.

Pr Saad Nassar

Je remercie la FEZ pour son invitation et pour l'opportunité offerte de nous rencontrer autour de cette table ronde.

Je pense que le premier point n'est pas de parer on non à la globalisation comme l' a justement mentionné le Professeur De Castro, mais en tant que membre d'une Association mondiale, vous devez suivre la globalisation et vous ne pouvez pas ériger de règlement sur les importations sauf si vous avez des raisons personnelles ou concernant la santé animale. Le second point qui me paraît clair est que la globalisation conduit à une augmentation des prix pour les pays en développement en raison des règles de l'OMC concernant la nécessité de réduire les subventions à l'exportation. De même vous devez diminuer les aides à la production intérieure, d'un pourcentage déterminé et à certaines périodes de l'année. Ainsi la réduction des aides à l'export et aux aides à la production intérieure dans les pays développés vers les pays en développement, plus spécialement lorsque les pays en développement dévaluent leur monnaie, ce qui conduit à une augmentation significative des prix. Ceci n'est pas toujours mauvais car parfois, si les cours mondiaux sont élevés et que les pays en développement importent de l'étranger, cela peut avoir un effet négatif pour le consommateur, mais peut aussi encourager les producteurs à travailler plus efficacement pour augmenter la production locale plutôt que d'être concurrencés par les importations à meilleur marché. Il y a du pour et du contre. C'est pourquoi au Maroc en 1994, les ministres des pays de l'OMC ont accepté de créer un fonds pour compenser les pays en développement et les pays les moins développés car ils pouvaient être affectés par le commerce mondial en raison de l'abandon ou de la réduction des aides à l'exportation et des aides à la production intérieure. Cela m'amène à soulever le point mentionné par le Ministre Paolo de Castro selon lequel le fossé augmente entre les pays développés et les pays en développement. Tout le monde sait ce qui se passe à Johannesbourg et aussi ce qui a été affirmé au Sommet de la FAO montrant que 80% de la population de la planète ont accès à seulement 20% du produit brut et que ces 80 % vivent dans les pays en développement. Et nous avons aussi entendu que 800 millions d'habitants du monde souffrent de la faim et parmi eux 200 millions d'enfants. D'autres souffrent d'un accès limité à l'eau et aux installations d'épuration. Aussi, nous avons une idée de la globalisation comme une panacée, mais en même temps, comment réduire les impacts négatifs de la globalisation dans les pays en développement, et comment optimiser les bénéfices de la globalisation pour ces pays en développement. Cela dépend plus de la bonne volonté des pays développés. Je reviendrais sur le cas de l'Egypte plus tard.

2 - Conséquenses de la globalisation

Laurence Roudart

Je travaille avec le Professeur Mazoyer depuis 12 ans et je présenterai notre point de vue commun en Anglais. Le premier point sera consacré à l'explosion des disparités entre les agriculteurs du monde et à la réduction des prix des produits agricoles.

Le défi mondial de l'agriculture et de l'alimentation

Rappelons que sur une population mondiale de 6 milliards d'individus, 2 milliards souffrent de carences sévères en fer, iode et autres minéraux, et aussi en vitamines en général, et que 800 millions d'êtres humains, principalement habitants des pays en développement sont mal nourris, souffrent de la faim chaque jour. Selon la FAO, 70 % des hommes mal nourris vivent en zone rurale. Cela veut dire que leurs moyens d'existence dépendent directement ou indirectement de l'agriculture. Les autres 30% qui souffrent de la faim chaque jour sont des gens condamnés à la migration des zones rurales vers les zones urbaines. Maintenant, considérons la situation agricole au niveau mondial. Sur une population totale de 6 milliards d'individus, environ 2,6 milliards vivent de l'agriculture et selon la FAO, 1.300 millions de personnes constituent la population agricole active, donc environ la moitié de la population mondiale vit de l'agriculture.

Les trois types principaux d'agriculture

Il y a un type d'agriculture de référence considéré comme issu de la révolution agricole contemporaine. Les paysans qui dépendent de ce type d'agriculture travaillent avec des semences sélectionnées, des engrais chimiques, des pesticides. Ainsi, si l'on parle de céréales, ils peuvent atteindre 10 tonnes de grain à l'hectare. Avec la révolution agricole, ils utilisent massivement des équipements motorisés et mécanisés et chaque agriculteur peut cultiver jusqu'à 200 hectares. Mais le coût de l'équipement avoisine 200.000 $ US. Dans ces conditions, la productivité annuelle par travailleur atteint 2.000 tonnes.

Il y a un autre type d'agriculture que l'on peut qualifier de révolution verte. Les agriculteurs travaillent aussi avec des semences sélectionnées, des engrais chimiques et des pesticides permettant d'atteindre 10 tonnes à l'hectare, mais qui n'ont pas accès à la mécanisation et à la motorisation maximum. Certains utilisent la traction animale permettant de cultiver 5 hectares correspondant à un coût d'équipement minimum d'environ 10.000$ US par travailleur. D'autres utilisant des outils manuels peuvent cultiver au maximum 1 hectare par travailleur à un coût d'équipement de 150$ US.

Un autre type d'agriculture est l'agriculture orpheline. Il existe des paysans travaillant sans variété sélectionnées, sans engrais, sans pesticides, sans motorisation ou mécanisation, et même sans traction animale. Ils travaillent uniquement avec des outils à main, correspondant à un coût d'équipement de moins de 50$ US. Ces paysans obtiennent des rendements de 1 tonne par hectare. S'ils ont accès à l'irrigation, ils peuvent doubler le rendement. Mais la plupart ne récoltent qu'une tonne à l'hectare. Et maintenant, regardons les proportions de ces différents types d'agriculture. Selon la FAO, il y a 28 millions de tracteurs seulement dans le monde, représentant environ 2% du nombre des actifs agricoles. Ces chiffres indiquent que la révolution agricole contemporaine est marginale par rapport à la population agricole mondiale. Environ 800 millions de travailleurs agricoles sont concernés par la révolution verte: environ un tiers d'entre eux utilisent la traction animale , les deux autres tiers n'ont pas de traction animale et travaillent avec des outils à main. Finalement, il ya environ 500 millions de paysans appartenant à l'agriculture orpheline.

Le fossé de productivité

En ce qui concerne la productivité du travail agricole dans le monde, quelques paysans seulement atteignent 2.000 tonnes de grain par travailleur et par an. A l'autre extrême, des centaines de millions de paysans atteignent seulement une tonne. La distance de productivité varie donc de 1 à 2.000! C'est ce que l'on peut représenter graphiquement (Figure 5).

Figure 5.

Horizontalement, on porte le nombre d'hectares par travailleur et verticalement la production en tonnes d'équivalent grain par travailleur et par an. A l'extrême, on trouve les paysans orphelins, à l'autre les fermiers bénéficiant de la révolution agricole contemporaine.

Révolution agricole contemporaine dans les pays développés

Comment en sommes nous arrivés à une telle situation? Analysons ce qui s'est passé dans les pays développés. Ou en étions nous en 1900? Nous avons des paysans travaillant manuellement, des paysans utilisant la traction animale et des outils plus ou moins élaborés; au maximum, les paysans avaient une productivité de 10 tonnes par travailleur et par an. Dans les années 1990, le premier stade du développement de la "Motomécanisation" s'est accompagné d'une augmentation de la productivité permettant d'atteindre 50 tonnes par travailleur et par an (Figure 6)

Figure 6.

Figure 7.

Si nous représentons graphiquement les stades suivants de la révolution agricole contemporaine, nous devons changer d' échelle. La moto-mécanisation est située juste au bas du coin gauche du graphique et ainsi, on peut représenter ce qu'il est advenu durant les 50 dernières années du 20 ème siècle dans les pays développés (Figure 7).

Désormais, les agriculteurs les mieux équipés dans des régions favorisées du monde peuvent atteindre 2.000 tonnes par travailleur et par an. Cela signifie que durant les 50 dernières années, la productivité a explosé, augmentant de 1 à 10 tonnes de grain par agriculteur et par an pour atteindre 2.000 tonnes, elle a donc été multipliée par 200. Mais dans les pays développés, ces gains de productivité géants permis par des augmentations considérables du capital d'exploitation se sont produits dans seulement 10% des familles paysannes présentes au début du 20 ème siècle. Alors, 90% des fermes qui existaient ont disparu et seulement 10% ont parcouru les différents stades de cette révolution agricole. Comme les gains de productivité du travail ont été plus grands dans le secteur agricole que dans les autres secteurs économiques, il en résulte une diminution à long terme de prix agricoles réels. A ce point, il faut souligner que cette révolution agricole s'est produite essentiellement dans les pays développés, mais aussi dans certains cas, dans les pays en développement, plus spécialement dans les grande fermes post-coloniales avec des salariés agricoles.

Révolution verte dans les pays en développement

Considérons la révolution verte qui s'est opérée dans plusieurs régions des pays en développement. A l'aide du procédé graphique précédent, on représente les agriculteurs non concernés par cette révolution (bas du graphique). Puis les agriculteurs qui en bénéficient et utilisent des variétés sélectionnées, des engrais, des pesticides et même l'irrigation (Figure 8). Cependant, avec la révolution verte, s'il n'y a pas de moto-mécanisation, ces fermiers ne peuvent pas cultiver plus de 5 hectares par travailleur. Dans ces conditions, on atteint au maximum 50 tonnes d'équivalent grain par travailleur et par an. En cas d'accès à l'irrigation, on peut atteindre la même productivité avec la moitié de la surface par travailleur. La révolution verte a concerné environ deux tiers des agriculteurs dans les pays en développement. Parmi eux, environ 1/3 utilisent la traction animale, mais les deux autres tiers utilisent toujours des outils manuels. De plus, le choix des variétés à haut rendement concerne seulement quelques espèces (blé, maïs, riz…). Finalement, environ un tiers des agriculteurs d' aujourd'hui sont des orphelins de la recherche et du progrès: ils continuent à travailler à la main, sans variété sélectionnée, sans engrais, sans pesticides.

Figure 8.

Jean Claude Flamant

A ce stade de la table ronde, nous avons collecté les données sur le sujet de la globalisation. Nous avons en particulier observé l'augmentation du volume des échanges mondiaux, comme Paolo de Castro les a clairement présentés. Mais nous avons aussi entendu la question posée à Saad Nassar: comment atténuer les conséquences négatives de la globalisation dans les pays en développement et comment on pourrait augmenter les bénéfices?. Nous touchons avec M. Mazoyer et L. Roudart le fait qu'il existe une relation concernant la globalisation et l'augmentation spectaculaire de la productivité dans les pays développés et la difficulté pour une large partie de la population rurale d'accéder à ce progrès. Mais quelles sont les conséquences pour les différents secteurs de production des différents pays?

Paolo de Castro

Contrastes dans l'évolution du marché mondial suivant les secteurs de la production animale.

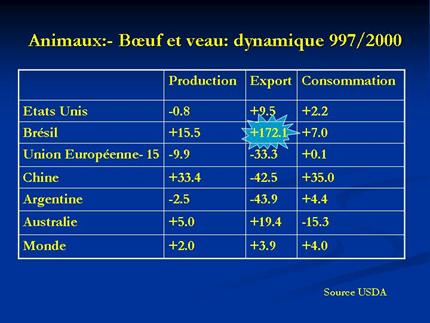

Je m' attarderai sur deux ou trois exemples de la dynamique des différents secteurs de la production animale rangés en trois groupes; bœuf et veau; porc et volaille. Qu'est-il advenu dans la dynamique du commerce international illustrée à partir des données actualisées par le Ministère de l'Agriculture des Etats Unis (USDA)?. En 2002, seul un faible progrès a été observé pour le secteur bœuf et veau (Figures 9 et 10). Les Etats Unis conservent la première position, soit 24% de la production mondiale et 20% des exportations. Mais le point intéressant concerne le rôle nouveau de l'Australie qu49.35267.2i avec seulement 4% de la production mondiale effectue 24% des exportations, car les deux tiers de la production sont exportés. Le Brésil a très fortement augmenté de 150% ses exportations lors des cinq dernières années. Et même l' Union Européenne a augmenté légèrement ses exportations après l'épisode de l'ESB.

Figure 9.

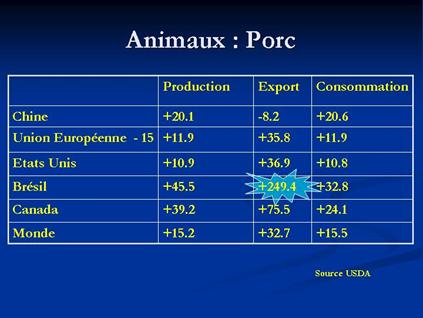

Concernant la dynamique du secteur porcin (Figure 11), on observe une augmentation de l'importance des nouveaux acteurs sur le marché mondial. Il est important de considérer ce qui se passe dans certains pays comme la Chine pour qui plus de 50% de la production mondiale totale est auto-consommé. Mais c'est le rôle nouveau de certains pays émergents comme le Brésil qui exploite sa vocation à exporter. Le même scénario est observé au Canada.

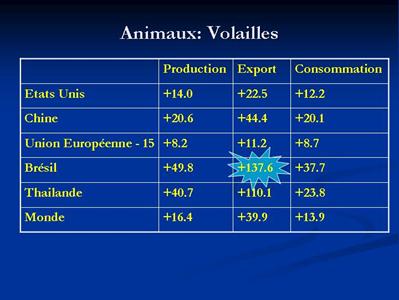

Concernant les volailles (Figure 12), le marché mondial s'est beaucoup développé: 40% au cours des dernières années. Le producteur majeur est les Etats Unis avec 27/28 % de la production totale représentant presque 50 % du tonnage mondial des exportations.

Figure 10.

Figure 11.

Figure 12.

L' Union Européenne a un marché en expansion mais son rythme de croissance est inférieur à celui observé au niveau mondial. l' émergence du Brésil est intéressante avec une position favorable pour l'export, confortée par une croissance vive lors des 5 dernières années. Ces exemples montrent les différences entre secteurs animaux, et les changements concernent l'arrivée de nouveaux types de pays dans l'organisation mondiale du commerce. Rappelons encore que la globalisation indique aussi des évolutions. Le défi concerne la façon d' établir des règlements qui peuvent jouer un rôle important dans les pays en développement. Dans ce cas, il faut dire que même si les choses avancent, il reste beaucoup de chemin spécialement pendant les conférences internationales comme à Seattle et à Doha où le rôle joué par les pays en développement doit augmenter.

JC Flamant

Je remercie Paolo d'avoir montré que certains pays augmentent leur poids économique dans le concert mondial. Mais nous devons revenir au niveau de la situation des paysans: quelles sont les conséquences de la globalisation et de son accroissement.

L. Roudart

Notre seconde présentation traitera de la chute des prix agricoles. Ensuite, nous essayerons d'expliquer les mécanismes économiques de la crise profonde de l'agriculture paysanne dans les pays en voie de développement. Enfin, nous considérerons l'économie générale et les conséquences sociales.

Les mécanismes économiques de la crise des agricultures paysannes dan les pays en développement.

D'abord, quelques graphiques pour illustrer la baisse du prix réel des produits agricoles. (Figures 13,14,15).

Figure 13.

Figure 14.

Figure 15.

Concernant les céréales, le marché international représente seulement 12 à 15% de la production mondiale ou de la consommation, ce qui caractérise un marché résiduel. Quels pays disposent de surplus exportables: ce sont les pays de la révolution agricole contemporaine ou de la révolution verte. Mais qui peut encore rentrer en compétition sur les marchés internationaux à bas prix?

D'abord les pays des latifundia de l'Amérique latine et aussi le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Ils disposent de vastes étendues à très bas prix. Ils utilisent les équipements les plus motorisés et les plus mécanisés, c'est à dire qu'ils cultivent plus de 100 hectares par travailleur. Ils utilisent des variétés sélectionnées, des engrais chimiques, des pesticides, atteignent 10 tonnes de grain à l'hectare; donc ils peuvent atteindre plus de 1000 tonnes par travailleur et par an. Comme ils payent la main d' oeuvre à moins de 1.000$ USpar an, le coût de la main d' oeuvre par tonne de céréale est inférieur à 1$ US. Dans ces conditions, le coût total par tonne de céréales est inférieur à 100$ US, ce qui correspond sensiblement au prix actuel des céréales au cours mondial.

Qui peut entre en compétition à 100$ US sur le marché mondial?

Les agriculteurs des pays développés peuvent aussi entrer en compétition car ils ont bénéficié de la révolution agricole contemporaine et ils sont très productifs, mais aussi, ils tirent une ressource des aides publiques. Mais quels autres compétiteurs? Les agriculteurs moyens ou gros de certains pays en développement où la révolution verte s'est opérée, avec un rendement élevé, mais avec des salaires extrêmement bas. En raison de la libéralisation du commerce agricole mondial, et grâce à une chute du coût de transport, les prix agricoles dans les pays en développement se rapprochent de plus en plus du cours mondial avec une tendance à la baisse. Ceci signifie une diminution importante des prix agricoles réels dans les pays en développement au cours des dernières décennies.

Quelles sont les conséquences de cette baisse pour les pays orphelins?

Pour ces 500 millions de travailleurs et leur famille, représentant au moins un milliard d'hommes, nous illustrerons l'évolution sur 50 ans:

- il y a 50 ans, une tonne de céréales sur le marché mondial coûtait plus de 400 $US actuels. Il fallait 0,2 tonne de céréales pour acheter un vêtement de 80 $. Ainsi, un paysan produisant une tonne de céréales par an conservait encore 0,8 tonne pour nourrir sa famille.

- il y a 25 ans, 1 tonne de céréales coûtait 200 $ US actuels donc le paysan devait vendre 0,4 tonne de céréales pour acheter le même vêtement, ce qui ne laissait plus que 0,6 tonne de céréales pour sa famille;

- aujourd'hui, avec un prix de 100 $US la tonne, il lui faut vendre 0,8 tonne de céréales pour acheter le vêtement, ce qui laisserait seulement 0,2 tonne de céréales par an à la famille.!

Qu'est-il advenu à ces millions de paysans orphelins? Le déclin des prix agricoles qui signifie une diminution du revenu interdit au paysan d'investir dans les machines ou les animaux, l'impossibilité d'acheter des intrants, engrais, pesticides et variétés sélectionnées. Il en résulte un blocage du développement, la nécessité de continuer de travailler à la main Ils sont entrés dans un processus de paupérisation allant jusqu'à l'extrême pauvreté, l'absence d'accès aux soins, la faim, et finalement la migration et le chômage. Rappelons à ce sujet que 70% des personnes mal nourries dans le monde vivent dans les zones rurales.En revanche, cette crises sévère de l'agriculture paysanne dans les pays à bas revenu a eu des conséquences macroéconomiques sévères.

La migration zone rurale - zone urbaine a été associée à un taux élevé de bas salaires de ressources fiscales faibles, une dépendance alimentaire, une marge de devise étrangères, un endettement, une dépendance économique et une gouvernance difficile. Dans le monde d' aujourd'hui, 2,8 milliards d'hommes vivent avec moins de 2$US par jour et 1,2 milliards avec moins de 1$US par jour. Ceci signifie une forte limite du pouvoir d'achat qui limite les investissements productifs et la croissance globale.

JC Flamant

Dans la présentation de Paolo de Castro, nous avons observé que certains pays en développement avaient bénéficié de la globalisation avec une démarche vers le succès. Mais on voit par ailleurs avec Laurence Roudart qu'un grande partie des habitants des pays en développement ont de moins en moins de possibilité de bénéficier de ce progrès Peut être, nous pouvons nous intéresser à l'Egypte avec Saad Nassar.

Saad Nassar

Avant d'envisager ce point, je reviendrai aux conséquences du faible bénéfice consécutif à la globalisation en demandant: Qui peut encore entrer en compétition?

Ceci signifie qui a des avantages comparatifs et compétitifs. Ces avantages sont très dynamiques. Ils varient d'un moment à l'autre et d'un produit à l'autre Je me souviens de mes anciens cours d' économie lorsque l'on enseignait et l'on apprenait en même temps. Deux options s'offrent à nous: soit d'importer des substituts, soit de promouvoir l'exportation. Aujourd' hui ce n'est plus exact, car aussi longtemps que vous êtes capables d'entrer en compétition, vous avez des avantages comparatifs et compétitifs, vous avez toujours une meilleure productivité, une meilleure qualité, un coût de production inférieur et des prix plus bas sur le marché local. En fait, vos consommateurs achèterons des produits importés à coût inférieur et de meilleure qualité et ils n'entendrons plus quelques slogans nationalistes que ce soit

Le cas de l'agriculture en Egypte

Le secteur agricole joue un grand rôle dans l'économie de l'Egypte. Il représente environ 20% du produit national brut et 20% des exportations. Environ 34% de la population ou des forces actives travaillent dans l'agriculture. Elle est responsable de l'approvisionnement en nourriture d'une population croissante, alimentant aussi nos propres industries agricoles et alimentaires et textiles. Elle apporte aussi les matières premières à de nombreuses industries du secteur agricole et des autres secteurs de l'économie.

Au cours des années 1960 et des années 1970, le secteur agricole en Egypte a été fortement contrôlé par l'Etat et le Gouvernement. Le choix des cultures, les prix, les importations, les exportations, le contrôle des approvisionnements, tout était réglementé par une forte intervention l'Etat. Le secteur agricole s'est toutefois rapidement libéralisé depuis les années 1980 par une réforme économique étendue qui s'est prolongée dans les années 1990. Le résultat de ce programme et de ces stratégies a concerné la privatisation de ce secteur jusqu'à 100%. Le rôle du Ministère de l'Agriculture et du gouvernement se résume à son intervention dans la recherche agronomique et dans la vulgarisation, l'assistance technique, les études économiques et quelques initiatives de planification. Les agriculteurs sont désormais libres de cultiver et de vendre ce qu'ils veulent.

Le bilan économique

Durant les années 1930-1970, le secteur agricole de l'Egypte a été doté d'une stratégie d'auto-approvisionnement en fourniture et d' une auto suffisance en produits nationaux. Un changement drastique s'est opéré vers une économie de sécurité" alimentaire au sens large. Par sécurité alimentaire, il faut comprendre produisons plus et exportons plus de produits pour lesquels nous sommes compétitifs et importons les produits pour lesquels nous avons moins d'avantages. Les agriculteurs ont ainsi adopté le programme de réformes économiques et de libéralisation, de transfert de technologie, de développement agricole, d'interventions sur les prix.

Ceci a été accompagné d'une augmentation des rendements, une meilleure auto- suffisance et une sécurité alimentaire plus confortable comparativement aux résultats obtenus antérieurement en 1960-1970 en raison des impacts négatifs de la stratégie stricte d'autosuffisance. Ainsi, nous avons des surplus de coton pour l'exportation, des surplus de riz, de légumes et de fruits, de plantes médicinales et aromatiques et de fleurs coupées. Mais au même moment, nous importons une partie des autres produits alimentaires. Par exemple, nous importons 45% du blé consommé comparé à 25% dans le début des années 1980., ce qui correspond à la consommation d'une population de 23 millions d'habitants. Notre taux d'autosuffisance pour le blé a augmenté avec le rendement à l'hectare et la surface emblavée en blé. Nous importons aussi une partie de notre viande rouge avec une autosuffisance de 75% seulement, et aussi une part importante (80%) de nos oléagineux et 20% du sucre nécessaire pour une consommation très élevée par habitant. De même, nous importons une partie de nos machines agricoles . L'activité d'import - export est un bon signe pour l'Egypte plutôt que de pratiquer une économie fermée.

La contribution du secteur animal et de la production animale en Egypte est d'environ 30 à 40% de celle du revenu agricole. Nous sommes ainsi auto - suffisant en viande de volailles, œufs et lait frais comme en poissons pour lequel la balance import - export est équilibrée. Evidement, la technologie dans le secteur animal est très sophistiquée: insémination artificielle et même transfert d'embryons, et le Collège d'Agriculture et le Centre de Recherches Agronomique de l'Université du Caire préparent un projet de clonage.

L'agriculture de l'Egypte et les négociations mondiales

Si nous voulons répondre au défi de la globalisation dans le secteur agronomique nous entamons la deuxième partie des négociations sur les échanges agricoles au sein de l'OMC. L'Egypte est membre du GATT et de l'OMC depuis le début en 1995. Nous avons conclu des accords de partenariat avec l'Union Européenne dans le secteur agricole qui est discuté à l' Assemblée Nationale pour initier sa mise en œuvre. Evidemment, nous sommes membres du CIHEAM, comme les pays du sud et du nord de la Méditerranée. Plusieurs points ont ainsi été discutés à Athènes comme par exemple la multi - fonctionnalité de l'agriculture et du territoire, plus spécialement du territoire en zone Méditerranéenne, et nous envisageons d' établir des observatoires de programmes intensifs de développement rural intégré.

L'Egypte est également membre du COMESA qui regroupe 21 pays Africains et nous négocions un espace de commerce libre avec les Etats Unis. Nous avons évidement notre zone de libre échange entre les Pays Arabes, initié en 1998 conformément auxquels les tarifs diminueront de 10% par an, donc une libéralisation et un marché commun au bout de 10 ans l'Egypte, l' Irak, la Jordanie et la Syrie et quelques autres pays se regroupent pour lever plus rapidement les barrières douanières entre les pays. Nous sommes également membres du G15 et du G8 et du CGIAR (Groupe de consultation sur la Recherche Agronomique Internationale).

Comme pour les négociations du commerce agricole, nous avons révisé nos règles commerciales . L'Egypte a rempli ses obligations avec les organisations du commerce mondial. Ceci implique la réduction du soutien aux exportations agricoles, la réduction des aides nationales à la production et la baisse des tarifs de 22-28% à 10-15% des taxes à l'importation et même parfois à 5-10%. De même, pour le blé, les taxes à l'import sont de 5% seulement voire même de 1% parfois.

Nous avons annulé les taxes à l'importation de la viande de volailles. Nous procédons même à une réduction progressive globale des taxes, conformément aux règles de l'OMC. Les droits de propriété intellectuelle ont été discutés et un accord de l'Assemblée nationale est en cours de mise au point.

Nous avons commencé la seconde phase des négociations agricoles à Genève en Mars 2000. Deux à trois sous groupes sont concernés. Le premier groupe ou groupe de Cairns soutenu par les USA est favorable à la libéralisation totale du commerce agricole bien que les USA soutiennent leur production intérieure. Le second groupe de l'Union Européenne et de quelques pays du Nord comme la Suède et la Norvège soutient que l'agriculture est non seulement un produit d' échanges, mais a un caractère multi- fonctionnel à fonction multiple, par exemple la sécurité alimentaire. Il a intégré le développement rural, la population, le marché du travail, le paysage. L'Europe propose aussi de libéraliser le commerce international à travers une base compréhensive de négociation à l'intérieur de l'OMC. Ceci a été proposé après l'échec de la Conférence de Seattle, l' Europe considérant que si l'on ne va pas vers la libéralisation des échanges de produits agricoles, les autres éventualités comme la compétition, la transparence, le rôle des gouvernements, les organismes génétiquement modifiés, l'environnement, le travail des enfants, comme les investissements et l'efficacité doivent aussi être pris en compte.

En ce qui concerne les pays en développement, comme l'Inde et le Pakistan, on considère aussi que l' agriculture a plusieurs autres objectifs et fonctions comme la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et le développement rural. Le cas de l' Egypte comporte une libéralisation du commerce agricole à tel point que nous n' avons plus de soutien à l'exportation et nous avons respecté nos engagements puisque nous avons des avantages comparés pour le coton, le riz, les légumes, les fruits, les plantes médicinales et aromatiques, et les fleurs coupées, ce qui a constitué une force dans nos partenariats avec l'Europe. Cette situation a été difficile pour l'agriculture car nous avons voulu l'amener au commerce libre comme toutes les autres activités industrielles. Toutefois, ceci n'a pas été accepté à cause de la PAC (Politique Agricole Commune) de l'Europe. Simultanément, nous pensions aux bénéfices mutuels entre l'Egypte et l'Europe. Nous avons assez de quotas et de saisons de l'année et nous incluons de nouveaux produits en réduisant nos tarifs lorsque les exportations dépassent les quotas et hors saison, et nous travaillons aussi sur les barrières non tarifaires, certaines d'entre elles ayant déjà été abolies.

Le cas de l'Egypte est encore en cours de négociations avec l'OMC lors d'une seconde phase de discussions sur l'agriculture, nous avons affirmé notre position en faveur de la libéralisation mais toutefois, avec le traitement préférentiel appliqué aux pays en développement, importateurs nets de produits alimentaires. Nous sommes aussi favorables aux mesures concernant l'environnement et le travail des enfants. Mais nous n'acceptons pas les mesures de façon discriminatoire pour éviter ou pour se protéger, ou encore des mesures qui vont à l'encontre de l'exportation des produits agricoles des pays en développement vers les pays développés.

Evidemment, pour le produits animaux, nous pouvons appliquer l'interdiction d'importation sur la viande de volailles; nous avons aussi parfois des barrières sanitaires, des barrières sur le taux d'humidité ou de graisse , des exigences en matière de mode d'abattage, des interdictions sur l'importation de certaines pièces de volailles. Mais ce sont des mesures techniques plutôt que tarifaires. Evidemment, nous importons aussi des aliments et des fourrages pour les animaux, parfois des vaccins pour les volailles et autres animaux. Nous importons aussi des souches parentales et grand - parentales de volailles et nous exportons quelques vaccins et quelques souches d'animaux. La filière volaille importe des chaînes d'abattage et des réfrigérateurs pour la viande de volaille.

Les résultats de la politique agricole

Brièvement, l'Egypte profite de cette libéralisation et le secteur agricole et les agriculteurs ont été sensibles aux transferts de technologie et aux incitations financières. Deux millions d'hectares ont été distribués au cours des vingt dernières années et le rendement des cultures stratégiques a augmenté. Nous sommes les premiers pour le rendement en riz, en canne à sucre ou en sorgho. Les exportations progressent aux dépens des importations. La sécurité de l'approvisionnement alimentaire progresse malgré l'augmentation de la population, ainsi que le revenu net des exploitations. Le rythme de croissance du secteur agricole dans les années 1980 avait augmenté de 2,6% par an; dans les années 1990, ils atteignait environ 3,4% par an; désormais, il est de 3,8% par an avec une projection à 4,1% par an. Parallèlement, le taux actuel d'augmentation de la population est de 2,04 avec des projections de 1,8 à 1,5% en 2017. Ceci signifie qu'il y a un réel progrès du revenu individuel moyen de la population si l'on tient compte d'un taux de croissance annuel de l'économie de 5 à 6%. Les structures de l'agriculture évoluent en Egypte: une augmentation de 1,3 million d'hectares a été observée en 20 ans; la consommation de protéines qui était de 18 grammes par jour est montée à 22g et nous envisageons d'atteindre 30 à 35 g en 2017.

En conclusion, nous sommes favorables à une libéralisation du commerce agricole avec un traitement préférentiel pour les pays en développement. Nous croyons fermement au caractère multifonctionnel de l'agriculture et de la terre, comme l'Union Européenne. Et évidemment, nous acceptons d'étudier les effets des décisions de l'OMC sur le rythme de croissance de l'agriculture dans les pays en développement, et sur le taux de croissance des exportations et des importations au cours des 5 dernières années. Ceci peut constituer une base pour les négociations au cours de la seconde phase qui a commencé ces jours - ci. Les négociations doivent être ouvertes sans retard. On peut en escompter un agrément au bénéfice de tous les pays.

3 - Questions et débats

P. Cunningham

Je remercie bien vivement le Professeur Saad Nassar pour son historique détaillé sur les succès de l'Egypte au cours des récentes décades. Il est désormais temps d'ouvrir le débat car il est dans notre intention de présenter des exposés mais de débattre des idées. Qui demande la parole?

Kurt Peters, Allemagne Fédérale

Je me réjouirais de voir comment un marché des céréales concernant 12% de la production peut modifier les prix à travers le monde et je pense que le volume des échanges de produits animaux pourrait être du même ordre de grandeur. Comment une si faible quantité peut influencer les prix intérieurs chez nous?. Je ne comprends pas.

L. Roudard

Douze à 15% du volume mondial produit ou consommé, cela veut dire un pourcentage relatif beaucoup plus élevé dans un pays donné. C'est une question de proportion. En Egypte, par exemple, 45% du blé consommé est importé Lorsque les céréales entrent dans un pays sans barrière douanière, , elles entrent au prix CAF auquel elles arrivent en tenant compte du taux de change, du prix du transport et du coût de mise en marché. Dans un tel cas, la compétition internationale est tout ce qu'il y a de plus sévère pour les producteurs locaux lorsqu'ils sont situés près du port d'importation.

Patrick Cunningham

Puis - je abuser de ma position et ajouter une question à cela? Le commerce international du grain est le moteur du développement. Il stimule la position compétitive des différentes entreprises: élevage intensif des porcs et des volailles, de la production de lait. Tous ces grains sont transformés en produits animaux. A la question selon laquelle nous observons que l'industrie avicole se déplace vers le Brésil, je réponds qu'elle va vers où est produit le grain, où le grain est traditionnellement apporté, où était le marché. Est - ce que cela va continuer? Est - ce que l'élevage intensif va aller vers les pays où l'on produira du grain dans le futur? J'ai été impliqué dans la mise sur pied d'un accord international qui était un traitement spécial des pays importateurs nets de denrées alimentaires. Je sais que l'accord a été signé il y a 8 ans sans qu'il soit encore appliqué. Ainsi, je pense qu'il est temps de voir si les accords sur lesquels nous comptons ne sont pas appliqués ou quels sont les nouveaux accords.

Adel Aboul Naga

J'ai été associé à la mise en place des accords internationaux concernant le traitement spécial des pays importateurs nets de biens alimentaires. Je pense qu'il est temps de voir si ces accords ont été mis en œuvre ou non et quelle est la signification des nouveaux accords.

Patrick Cunningham

Dr Aboul Naga a dit qu'il existait des accords non appliqués! Est - ce un problème ou est -ce qu'il faut penser au problème? Qu'en pense le Comité?

Saad Nassar

Bien sûr qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous avons demandé lors de l'ouverture de la deuxième phase des négociations que nous avons à faire une évaluation des impacts des décisions et des obligations des différents pays développés et des pays en développement concernant le rôle de l'OMC.

Depuis, on a accepté de créer un fonds Ainsi, les ministres de l'OMC ont accepté que ce fonds serve à compenser les pays qui seront touchés par l'augmentation de la facture liée aux importations à partir des pays développés, résultant de la diminution des aides à l'exportation. Ceci n'a pas été mis en œuvre et lorsqu'on nous demande pourquoi les pays développés n'ont pas rempli leur obligation, on nous rétorque que les prix ont baissé et que les importations ont aussi baissé dans certains pays. Si cela est correct pour certains pays, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque nous demandons l'obligation du respect des engagements, cela signifie que nous avons à évaluer les impacts avant de passer à de nouvelles phases de négociation et nous sommes tous engagés et obligés de remplir nos obligations.

Paolo de Castro

Quelques commentaires sur les négociations car j'ai moi-même participé à Seattle et j'ai remarqué quelque chose d'important pour la réflexion. La nécessité de respecter ou non les engagements fait que quelquefois nous devons porter plus d' attention au groupe de pays qui définissent la stratégie. C'est le cas des pays Méditerranéens qui vont souvent seuls aux négociations. Il n'y a pas de position commune; si l'on considère le débat instantané après le processus de Barcelone dans lequel une forte opposition a été observée de la part des pays du Nord de l'Afrique contre la politique de l'Union Européenne qui avait approuvé le projet MEDA. Mais il y a un déficit de proposition commune or nous devons prendre position et montrer ce que nous devrions faire pour stimuler le changement de la Communauté. Ainsi parfois, nous devons agir en équipe. Vous savez qu'au niveau des pays Méditerranéens, nous pouvons jouer le même jeu et le même rôle si nous allons ensemble à la négociation. A Doha, nous avons vu la même chose. Considérons ensemble la position très ferme des Etats Unis violemment opposée aux aides à l'exportation, contre une forte somme payée par les gouvernements de l' Union Européenne et quelques semaines plus tôt, l'administration approuvait le "Farm Bill, une aide directe aux producteurs" qui comportait une aide conséquente destinée majoritairement aux agriculteurs. Ainsi, il est important d'avancer avec quelques idées très claires seulement à condition de les soutenir ensemble. Je pense que les pays Européens et ceux du Nord de l'Afrique peuvent beaucoup de choses ensemble. Les pays Méditerranéens peuvent jouer un rôle déterminant lors des négociations.

Patrick Cunningham

Peut être qu'un exemple supplémentaire de cohésion est à rechercher dans le groupe de Cairns, un petit groupe d'exportateurs ont été efficaces en proposant son propre calendrier pour modifier l'agenda mondial.

Qui profite, Qui perd?

Alessandro Nardone

Pour moi, à partir des données des Professeurs Mazoyer et

Roudart, il est plutôt clair de savoir Qui perd!

Il y a des centaines de milliers de travailleurs agricoles.

Pouvez vous nous donner quelques informations sur le bénéfice

qui revient au consommateur dans le monde, ceci sous forme

simple et aussi claire que ce que vous avez montré dans la

comparaison du nombre de tonnes de grain nécessaires à l'achat

de l'habillement et de celles laissées à l'agriculteur pour

nourrir sa famille?

Saad Nassar

Théoriquement, comme cela a été très bien dit par les conférenciers distingués, qui profite ? qui est en compétition ? qui peut entrer en compétition ?. Celui qui a un avantage comparatif et compétitif Celui - ci peut produire avec une productivité plus élevée, de meilleure qualité, au cours le plus bas, les avantages sont très dynamiques. Cela dépend aussi de la technologie employée dans la production. Evidemment, la technologie est plus avancée et plus sophistiquée dans les pays développés Car sans technologie sophistiquée et variétés à haut rendement, que signifie la production et toutes ces choses comme les machines et les équipements. Je pense qu'il sera très difficile pour la plupart des pays en voie de développement d'être compétitifs. Cela dépend de la technologie donc de la capacité de produire avec une productivité élevée au coût le plus bas et de lutter dans des conditions de bas prix.

L. Roudart

Il n'y a pas de dichotomie entre producteurs- vendeurs d'une part et consommateur - acheteur d'autre part: les producteurs sont aussi des consommateurs. La plupart des agriculteurs dans le monde consomment leurs propres produits et encore une fois, c'est parmi eux que l'on compte le plus d'hommes mal nourris La plupart d'entre eux vendent leur produit dès la récolte et achètent des aliments pendant les semaines, les mois précédant la nouvelle récolte. Autre chose est que les prix à la consommation n'ont pas diminué dans les mêmes proportions que les prix à la production. Comparez seulement le prix du blé et celui du pain!

Patrick Cunningham

J'ajouterai un commentaire: ceux qui plaident le plus fortement au niveau international pour la globalisation du marché prétendent que les bénéficiaires sont les consommateurs les plus pauvres. Nous parlons désormais des producteurs, même ceux ci sont en même temps des consommateurs. Mais l'accord qui intervient au niveau international est dirigé vers le consommateur. Vous soulignez le point selon lequel le consommateur est le plus bénéficiaire. Nous pourrions prendre le cas des 16 millions de personnes vivant au Caire qui sont tous des consommateurs , alors que bien peu sont producteurs.

Ont - ils bénéficié de la globalisation?

Saad Nassar

Oui!!Si théoriquement, les prix à l'import baissent, le consommateur des zones urbaines en bénéficie. Mais la globalisation ne va pas conduire nécessairement à cela de façon automatique, car même quelquefois la globalisation se traduit par une augmentation des prix des biens importés, comme je l'ai déjà dit. En effet, lors du processus de la globalisation, si vous réduisez l'aide à l'exportation en provenance des pays développés et les aides à la production intérieure, alors les cours mondiaux, les prix à l'importation pour les pays en développement vont théoriquement augmenter. Ceci dépend évidemment de l' élasticité de la demande, et de l'élasticité de l'offre également. Le problème est que tous ces changements ne s'opèrent pas de la même façon dans le monde. Quand nous disons que la production augmente et que les prix baissent, cela peut arriver dans un pays et pas dans les autres. La production peut augmenter seulement dans un pays mais diminuer dans d'autres; ainsi, la tendance des prix peut ne plus être la même.

Quelquefois, quand les cours mondiaux sont élevés et la facture à l'importation augmente, cela peut avoir des effets désastreux sur le consommateur, mais au même moment sur le producteur: cela peut l'encourager à augmenter sa production en raison des prix élevés. Donc, pas de réponse simple. Cela doit être calculé et évalué, et l'effet des changements mesuré avant de simplifier d'une telle façon. Que la production de blé augmente au niveau international, cela veut dire que tous les consommateurs en bénéficient et que les producteurs vont y perdre.

Laurence Roudart

Clairement, le pouvoir d'achat dans de nombreuses villes, Le Caire, par exemple est très bas. Mais c'est aussi la conséquence de prix agricoles bas dans le pays. Comme vous le voyez, les villes sont pleines de chômeurs ou de sous employés, car les gens quittent leur village à cause de la faiblesse des prix et le résultat est que leur revenu était devenu trop faible pour survivre. Le problème est dans l'identification des causes premières. Vous ne pouvez pas justifier des prix agricoles bas par un faible pouvoir d'achat consécutif à des prix agricoles bas.

Patrick Cunningham

Très clairement, c'est un sujet qui peut nous prendre encore des heures. Ainsi, Sandro Nardone lorsque tu as posé la question, c'était pour provoquer le débat? Et est - ce que la globalisation du commerce entraîne la globalisation des problèmes?

Dominique Girard, Montpellier

Je voudrais mettre sur la table un autre thème de discussion Vous avez parlé de la chute des prix et des aides, et l'évolution du marché mondial. Mais, j'aimerais savoir deux choses: l'une concerne la santé de l'animal, l' autre l'environnement. La globalisation et l'augmentation des changements aggravent la dissémination des maladies épizootiques qui produisent des effets désastreux sur les systèmes de production au Nord et au Sud. Ainsi, quid des barrières non tarifaires et du fait que les normes soient seulement édictées par les habitants des pays du Nord? Aucun intervenant des pays en développement ne participe comme expert pour définir les normes et pour voir comment inclure les problèmes des pays du Sud sur leurs exportations vers le Nord. La seconde question concerne le commerce et les échanges. Nous sommes inclus dans le débat de la globalisation et ces questions deviennent fondamentales. La pérennité du développement pour les pays en développement est posée et je suppose que cela amènera des arguments pour la réponse globale proposée à Rio comme ici, ou pour les débats prévus à Séoul.

Patrick Cunningham

Vous venez de soulever une question importante. Est - ce que la globalisation des marchés conduit vers une globalisation des problèmes? Et il faut y associer la transmission des maladies, et la question de savoir si certaines barrières érigées sont des barrières réelles. En d'autres termes, avons nous des impressions ou des certitudes au sujet de ces discussions sur les barrières non tarifaires. Qui peut répondre à cela? Quelqu'un dans l' auditoire a - t- il une expertise dans ce domaine et veut s'exprimer ?

Saad Nassar

Parfois, les barrières non tarifaires ont plus de poids que les barrières tarifaires elles mêmes dans le commerce international. Les barrières non tarifaires incluent la santé animale, la protection des plantes et les mesures sanitaires Parfois, elles sont utilisées de façon frauduleuse et discriminatoire et nous avons l'expérience qu'elles ont été utilisées par différents pays. Dans l'OMC, nous avons eu l'expérience du dumping, des barrières de protection comme la santé animale et la protection des plantes. En Égypte, nous avons eu l'expérience de la flétrissure de la pomme de terre Lors de nos importations, nous avons connu les problèmes de dioxine avec les poulets, de l'ESB avec la viande bovine importée. Et lorsque les problèmes de santé animale interviennent, les réactions varient suivant les pays. Si nous utilisions toujours ces barrières de façon honnête, ce serait parfait, mais ce n'est pas le cas, et les conséquences sont plus sévères pour les pays en développement qui n'ont pas toujours les moyens d'évaluer ou d'utiliser ces barrières non tarifaires. Alors le commerce n'est plus équitable!

Patrick Cunningham

Si je comprends bien, vous dites que les barrières non tarifaires fonctionnent plus à l'avantage des pays développés que des pays en développement, et je pense que c'est probablement une conclusion justifiée.

Qui est responsable?

A. Aumaitre

Nous avons assisté à une diminution constante des prix des produits animaux à la porte de la ferme lors de ces dernières décennies. Qui est responsable? J'aimerais entendre la réaction du secteur de la distribution, et en particulier quelle est la responsabilité des supermarchés dans cette situation?

Patrick Cunningham

Est -ce- qu'un membre du groupe veut traiter de la question? Je peux peut être ajouter un bref commentaire car c'est une partie importante des études qui sont entreprises par la FEZ. Et nous avons des données en provenance d' Allemagne et peut être encore de meilleures données en provenance des Etats Unis qui montrent que la part qui revient à l'éleveur dans le prix payé par le consommateur a baissé de 40% à 20%, soit de 38% il ya 20 ans à 20% aujourd'hui pour l'ensemble des produits. Et le même phénomène s'est produit en Europe. La baisse est consécutive au pouvoir des supermarchés. Et nous observons qu'en Europe, plus spécialement en Europe du Nord, 90% de l'alimentation sont négociés par les 5 chaînes de distribution les plus puissantes. Et par ailleurs, ces chaînes transnationales contrôlent de plus en plus l'ensemble du commerce : elles ont doublé leur part de marché de 13 à 26% lors des 10 dernières années. Les choses vont ainsi dans les pays développés.

Produire différemment?

Klaus Meyn, Allemagne Fédérale

J'ai deux questions portant à la fois sur l'offre et la demande. On a pas mentionné l' émergence de surplus de céréales en provenance des pays de l'Europe de l'Est, plus spécialement de l'Ukraine et de la Russie d'une part. Et on a pas non plus parlé de l'émergence d'un pouvoir d'achat énorme en provenance des pays d' Asie qui représentent 60% de la population mondiale. J'évoquerai la Chine, l' Inde, et les pays de l' Extrême Orient qui manifestent leur goût pour les produits animaux.

Paolo de Castro

Évidemment, si vous évoquez le potentiel d'importation de céréales par les pays Européens, la globalisation pourrait expliquer son augmentation. Si vous considérez la situation des pays importateurs nets comme l' Italie, il est plus économique d'acheter des grains, du maïs, du soja en provenance des pays à faible coût. C'est plus facile lorsqu'il n'y pas de barrière, pas d'aide à l'export: alors on achète au moins cher. Mais ceci signifie que l'on doit réorganiser la production. On ne peut plus produire une "alimentation différente", mais on doit produire des aliments plus spécifiques, plus typiques et liés au territoire et aux traditions. Ainsi, nous serons incapables d' être compétitifs dans le monde. Je pense au niveau Européen mais cela dépend des pays et des situations, mais si l'on se situe uniquement dans la compétition par le prix, nous n'avons aucun avenir car il y aura toujours dans le monde un pays où l'on pourra produire moins cher grâce au coût de la main d'œuvre moins cher, à un coût du foncier moins cher. Mais chanceux Européens, nous avons de nombreuses traditions culinaires, comme d'ailleurs les pays Méditerranéens! Je pense aux fromages, au vin, à l'huile d'olive, à de nombreux produits traditionnels que l'on ne peut pas produire ailleurs. Nous devons remarquer que pour ces types de produits pour lesquels la différence est forte dans le monde; le territoire fait la différence entre l'huile d'olive produite en Tunisie, en Espagne, en Italie. Et vous pouvez aussi bien vendre une partie de votre territoire et de vos traditions pour maintenir des prix élevés pour des produits différents. En l'absence de tradition, vous pouvez seulement produire du grain car il est difficile de faire la différence entre du grain de l'Arizona, du Canada ou d' Australie. Cela serait très difficile pour les pays Méditerranéens de développer l'exportation des grains!

Jean Boyazoglu

Je voudrais juste souligner ce qui vient d'être dit par Paolo. Le produit et le commerce dépendent de l'aire géographique et des consommateurs dont on parle dans la majorité des pays d' Europe et du Bassin Méditerranéen, c'est une question de qualité, de traçabilité, d'origine, de terroir et d'habitude alimentaire. Ma question est: comment dans cette approche de globalisation, nous tendons à oublier cette particularité du consommateur qui accepte de payer à la fois pour le produit de qualité, soit importé, soit produit localement?. Dans le cas des produits animaux, cela peut être encore plus important que dans le cas des autres produits. Si je reviens sur l'un de vos graphiques, je me souviens de ma grand'mère à Alexandrie qui me disait: "J'utilise seulement du coton à longue fibre lorsque je fais un rideau". Est -ce que le problème de la chute du prix du coton dans les pays où il est de qualité médiocre est une pratique déloyale, alors qu'il n'a pas l' appellation "Coton d' Egypte"?

Paolo de Castro

J'approuve tout à fait les propos de mon ami Jean. Le principal problème est comment au niveau Européen, mondial, et au niveau de l'OMC considérer les problème non exclusivement commerciaux? En effet, vous savez qu'il est difficile de garder les règles de dénomination d'origine au niveau Européen, car de nombreux pays de l'OMC y sont opposés. D'abord, les Etats Unis, mais aussi les pays du groupe de Cairns, comme le Canada! L'une de nos forces est de pouvoir maintenir des prix élevés, et de ne pas produire des produits courants pour lesquels nous ne pourrons pas être compétitifs. Si vous prenez l'exemple des fromages ou des produits de charcuterie comme le jambon: l'Europe a plus de 500 dénominations d'origine Rien qu'en Italie, nous avons plus de 2.000 produits en attente de qualification, la même chose en Espagne, en France et dans les autres pays. Nous avons cette tradition avec nos produits, si vous pensez au vin. Vous avez le vin issu des grappes des collines du Chianti et nous avons à nous mettre à l'abri de a globalisation. Il n'y a pas seulement des effets négatifs de la globalisation. Bien sûr, la compétition est rude, crée des problèmes mais fait baisser réellement les prix. Mais en même temps, nous pouvons chercher le consommateur dans le monde qui accepte de payer plus cher des produits spécifiques. C'est le nouveau défi pour les produits agricoles: haute qualité, haute qualité alimentaire, et je ne parle pas seulement des propriétés organoleptiques mais de la tradition incorporée dans la transformation. C'est un grand défi et je sais qu'à Genève, on prépare les nouvelles négociations de l'OMC en tenant le plus grand compte des systèmes de dénomination d'origine qui ne relèvent pas de ces lois du commerce. Ces questions sont tout à fait à la fin de l'ordre du jour et ceci est le problème comparable à celui que vous avez avec le Codex Alimentarius. Nous avons ainsi l'exemple du Parmesan que nous avons introduit il y a quelques semaines au niveau de le cour Européenne de justice. C'est un nouveau problème à gérer, un problème difficile car les différents pays n'ont pas tous cette opportunité Je pense que la communauté scientifique doit travailler plus à ce propos.

Saad Nassar

Le coton Egyptien a une longue histoire

Patrick Cunningham

Pouvez vous nous la conter?

Saad Nassar

Le coton Égypte, la meilleure qualité au monde! Mais traditionnellement, lorsqu'il était soumis à l'intervention nationale, dans les années 1960-1970, payé à un cours inférieur au cours mondial, les agriculteurs abandonnaient le coton au profit des légumes et des fruits qui n'étaient pas soumis aux mêmes règles. Notre commerce était essentiellement orienté vers la Russie, l'Union Soviétique et les pays de l'Europe de l'Est, selon les accords bilatéraux d' échanges de marchandises. Les agriculteurs abandonnaient le coton , car c'était la plante du gouvernement et non leur propre récolte. Le bas prix du coton était justifié pour favoriser l'industrie cotonnière nationale, certes au détriment des producteurs. L'industrie utilisant le coton à longue fibre pour la fabrication des vêtements de mauvaise qualité, avec une faible valeur ajoutée donnait une image négative de l'industrie. Aujourd' hui, la filière coton se réorganise depuis que les agriculteurs vendent leur produit au cours mondial comparé au tiers du prix auparavant. Le rendement augmente grâce à de nouvelles variétés développées par les centres de recherches agronomiques. Si nous avons à soutenir l'industrie, ce ne doit pas être fait au détriment des agriculteurs mais à partir du budget de la nation. Nous avons conquis environ 40 marchés internationaux perdus au cours des 20 dernières années. Le coton est considéré comme une industrie à part entière, un secteur qui exporte, produisant de l'huile, des aliments, un secteur d'emploi en pleine reconversion. Deux types d'agriculture!

G. Lazaref, consultant, France

Je suis surpris de voir que la globalisation soit réduite à un problème de commerce. Les problèmes les plus globaux sont plus compliqués, et présentement à Johannesbourg, on discute des nombreux problèmes comme l'environnement, la pauvreté, les gouvernements. On ne peut pas discuter uniquement des animaux comme un produit. Les animaux sont un support de l'environnement, un support de l'activité humaine, une organisation qui implique les gouvernements. Les cent derniers rapports scientifiques aux Nations Unies appelés "Vue sur l'environnent mondial" de mars dernier indiquent par exemple que la dégradation des sols est due pour 36% au surpâturage, 30% à la déforestation et 14% à l'agriculture. Ceci signifie que les problèmes environnementaux liés à l'élevage doivent être pris en considération aussi bien que l'utilisation des ressources naturelles par les éleveurs. De même pour la pauvreté: la pauvreté est un problème global. Il ne peut y avoir de développement, d'utilisation optimum des ressources naturelles sans combat de la pauvreté. Les paysans orphelins pauvres, les animaux, sont toutefois comme l'a dit M Mazoyer des acteurs nécessaires, non seulement à travers les systèmes d'élevage très complexes, mais à travers les revenus en provenance des autres secteurs que l'agriculture. La dernière considération pour les gouvernements qui veulent s'impliquer dans le développement durable réside dans le fait que si les agriculteurs sont pauvres, les animaux sont en mauvais état. Considérer les animaux comme un produit reste trop étroit et j'espère que les prochaines réunions s'ouvriront à de nouvelles considérations.

Patrick Cunningham

Merci. Vous avez balayé très complètement un large spectre qui entre exactement dans le champ de la globalisation. Et je ne crois pas avoir trop réduit la globalisation. Il y a d'autres contraintes mais il faudrait deux jours de débats. Nous en prenons acte pour le futur.

P Horn, Hongrie

Peut on dire qu'il y a deux branches dans la production animale? L'une serait plus affectée par les affaires globales et l'autre moins. Dans le premier groupe, on peut classer la production de lait, de viande de porc, de dinde, de poulet et une partie de la production bovine. Le reste appartiendrait à un autre secteur échappant aux contraintes économiques. Est - ce possible?. Si je comprends bien, vous dites que certains secteurs comme le secteur de la production porcine intensive sont fortement exposés à la conjoncture internationale, d'autre comme le secteur ovin ou le secteur bovin allaitant sont hors compétition et sont utilisateurs d'espace. Alors on a deux secteurs agricoles: la première agriculture serait pleinement exposée au commerce mondial, l'autre serait plus impliquée dans le maintien des paysages.

Paolo de Castro

Le problème est de savoir comment gérer cette situation. Je pense que l'on peut affirmer que certains produits sont plus spécifiquement exposés à la compétition internationale, d'autres moins. L'aptitude des pays, des agriculteurs, des acteurs engagés dans le secteur animal est d'être capable d' introduire dans la compétition plus de différentiation. Si vous ne mettez pas de différence entre les produits, de nombreux problèmes se posent. Si vous discutez avec nos collègues d'Amérique du Sud, ils vous répondent que la Politique Agricole Commune (PAC) empêche leurs exportations de produits animaux. Pourquoi devrions nous exporter des fruits et des légumes à cause des règles de l'Union Européenne? Quand la globalisation ouvre les barrières ou lorsque celles ci s'abaissent, c'est un signe dans le sens de comment produire, dans le sens du respect du bien être animal par exemple. Voilà le genre de règle, convaincre le consommateur mondial, sinon je n'ai pas de solution dans le cas contraire, nous n'avons pas de chance de pouvoir entrer en compétition.

Salah Galal, Université Ain Shams, Égypte

Je propose de discuter de l'impact de la globalisation sur le secteur de la production animale dans les différents groupes de pays développés et en développement. A partir de la présentation de M Mazoyer, nous avons vu que les bénéficiaires de la globalisation sont les pays développés, les perdants, les pays en développement. J'ajouterai que le secteur animal des pays en développement, appartenant pour la plupart à leurs exploitants, seront parmi les perdants en raison du processus de globalisation. Dans l'Union Européenne, les fermiers sont massivement subventionnés. Ma question aux experts est comment peuvent ils contrer cette tendance de la globalisation et comment faire pour que la globalisation profite aux petits éleveurs des pays en développement?

Patrick Cunningham

Merci beaucoup pour cette excellente question. Les petits éleveurs des pays en développement sont les victimes de la globalisation, et s'il en est ainsi, que pouvons nous faire pour eux?

Paolo de Castro

D'abord, nous avons vu que ce n'était pas tout à fait exact; il se peut que certains pays en développement bénéficient de la globalisation. Par exemple, l'Inde ou la Chine. Mais si l'on se réfère aux pays circum Méditerranée, cela semble vrai. La globalisation avantage les pays développés. Que pouvons-nous faire: c'est ce que fait l'Union Européenne. Maintenant, nous débattons de la révision à mi-parcours de l'agenda 2000 et nous discutons comment diminuer le soutien aux exportations, et comment réduire l'aide. Nous allons dans la direction de Doha où l'on avait dit: tous les pays de l'OMC doivent éliminer les subsides graduellement, nous avons à éliminer les subventions à l'export juste pour donner l'accès au marché aux pays de l'Europe. Mais l'Europe fait quelque chose dans ce sens car la réunion à mi-parcours a été présentée à M. Fischler il y a deux semaines: nous allons réduire les aides à l'export et les aides directes, mais en contrepartie, les agriculteurs de l'Europe critiquent ceux qui disent "Pourquoi les fermiers Européens doivent réduire les aides directes, les aides à l'export si les USA font exactement le contraire". Ainsi est le marché mondial, nous devons nous défendre car il y a quelque chose d'aberrant. C'est la raison pour laquelle je pense que l' OMC est une belle occasion d'agir et que nous avons tous les moyens à notre portée. Si les USA acceptent à Doha, et s'ils changent le "Farm Bill", nous devrons faire de même. Je pense que dans ce cas, les Européens font de leur mieux mais bien sûr, ils devront tenir compte des vraies questions proposées par les fermiers Européens.

Laurence Roudart

Comment la globalisation peut elle bénéficier aux paysans pauvres et plus spécialement aux éleveurs des pays en développement. Nous nous réjouissons de cette question car la réponse n'est pas globalisation ou non. Nous sommes dans la globalisation depuis des siècles, peut être depuis des millénaires et ce processus va se maintenir. La question cruciale est comment la maîtriser pour qu'elle profite à tous, en particulier aux plus pauvres. Comme l'a dit Saad Nassar, nous devons réglementer la globalisation en décidant parmi d'autres choses un traitement préférentiel pour les pays en développement. Nous suggérons de protéger les éleveurs pauvres par des barrières tarifaires basée sur leur productivité: des tarifs et des prix élevés pour la faible productivité. Ceci pourrait être une façon d'organiser la globalisation en regroupant à l'intérieur des territoires régionaux étendus aux pays où la productivité du travail est similaire. Et à l'intérieur de ces territoires régionaux, d'appliquer des tarifs et des prix agricoles tels que les pays les moins bien équipés, les paysans les plus pauvres recevant des subsides puissent vivre de leur travail, investir et se développer. Nous ne proposons pas de solutions permanentes: ces protections devraient disparaître progressivement suivant les progrès réalisés dans chaque pays. Mais actuellement, les différences entre la productivité du travail agricole sont si grandes que nous devons protéger les paysans les plus faibles et les moins bien équipés contre les prix très bas qui prévalent actuellement sur les marchés mondiaux, et qui ont des répercutions dans les pays en développement. Ceci peut être un moyen de réguler la globalisation, non de la stopper.

Un raccourci de la table ronde

Ils ont dit:

- "Il est clair que le défi de l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire mondial reste à résoudre Pourquoi cette situation? Que devons nous faire? Il y a des questions critiques concernant l'alimentation et l'agriculture au XXI ème siècle " (M. Mazoyer).

- "Nous pouvons ériger des règles à la globalisation, nous pouvons essayer d'avoir une bonne globalisation, mais nous ne pouvons pas l'arrêter car la tendance à l'augmentation des exportations mondiales va s'accentuer" (Paolo de Castro).

- "Nous devons considérer la globalisation, mais en même temps comment minimiser ses effets négatifs sur les pays en développement et maximiser les bénéfices de la globalisation à ces pays en développement" (Saad Nassar).

- "La globalisation signifie que quelque chose est en mouvement. Le défi est comment éditer des règles qui peuvent jouer un rôle important dans les pays en développement et non à conserver les avantages seulement aux pays développés" (Paolo de Castro).

- " Qu'advient - il des millions de paysans orphelins. La baisse du prix réel des produits agricoles s'accompagne d'une baise de leur revenu, l'impossibilité d'accès aux intrants, pesticides engrais chimiques et variétés sélectionnées En fait, ils sont entrés dans un processus de paupérisation continu allant jusqu'à l'extrême pauvreté, la mauvaise santé, la faim et finalement la migration vers les taudis urbains et le chômage. Rappelons que 70% des personnes mal nourries dans le monde d'aujourd'hui vivent dans les zones rurales" (Laurence Roudart).

- "Qui peut être compétitif? Ceci signifie qui possède les avantages comparatifs et compétitifs" (Saad Nassar)

- "Qui bénéficie? Pour moi, à partir des données des Professeur Mazoyer et Roudart, il est plus clair d'identifier qui perd. Ce sont les millions d'agriculteurs" (Alessandro Nardone ).

- " Les différences entre la productivité du travail agricole sont tellement élevées que l'on doit protéger les paysans les plus pauvres et les moins bien équipés contre les prix très bas qui prévalent sur le marché mondial et qui sont répercutés dans les pays en développement. Ceci pourrait être une voie de réglementation de la globalisation, et non pas de l'arrêter" (Laurence Roudart).

- " Si nous avons comme unique but la compétition par le prix, nous n'avons pas beaucoup de chance de gagner car il y a des régions du monde qui peuvent produire moins cher que nous en raison d'un faible coût de la main d'œuvre ou du foncier. Il sera difficile de gagner dans la compétition si le coût de production est notre seul atout. Mais heureux Européens, vous avez une grande variété de produits alimentaires traditionnels" (Paolo de Castro).